في زمن تتكاثر فيه الأصوات وتضيع فيه الرؤى، تخرج الكاتبة نجيبة الهمامي من بين ركام الخطابات النمطية لتعيد للمرأة وجهها الضائع بين السرد والصورة، بين الحكي السينمائي والحكاية المكتوبة. في كتابها النقدي الجديد “صورة المرأة بين النص القصصي والفيلم السينمائي – قصة خليفة الأقرع”، تفتح الهمامي جبهة فكرية مشتعلة، حيث لا يُنظر إلى المرأة ككائن سردي فحسب، بل كحقل صراع أيديولوجي يُعاد إنتاجه حسب زاوية النظر: حداثية كانت أو محافظة.

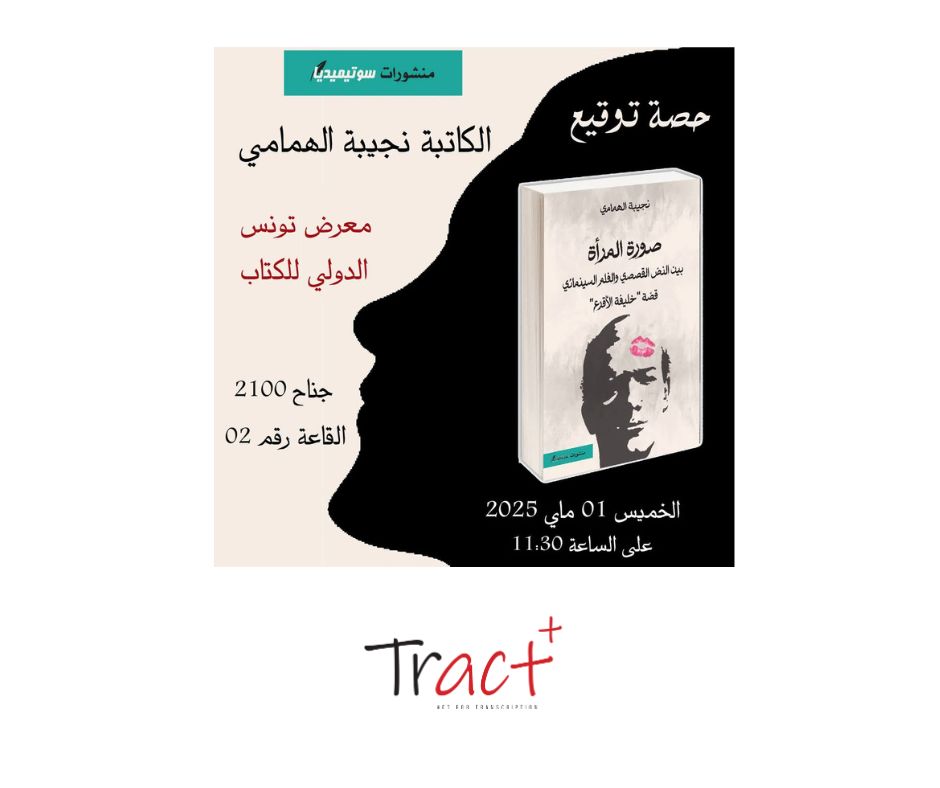

في إطار معرض تونس الدولي للكتاب 2025، وفي ركن مخصّص للجدل الخلّاق، ستوقّع الكاتبة عملها هذا، في الجناح 2100، القاعة 02، يوم الخميس 1 ماي، على الساعة 11:30. هذه ليست مجرد مناسبة للترويج لكتاب، بل وقفة تأمل في قلب سؤال لم ينته: كيف تُبنى صورة المرأة في المخيال الثقافي؟

بين القصة والفيلم: اختلاف الرؤية، وحدة الموضوع

تعتمد نجيبة الهمامي على منهج مزدوج، يجمع بين التحليل السيميائي والبُعد السوسيولوجي، لتفكّك شيفرات الحضور النسائي في قصة البشير خريّف “خليفة الأقرع”، وفي فيلم حمودة بن حليمة المستوحى منها. في الفصل الأول، تُقارب الهمامي النص القصصي بوصفه مرآة لكائن أنثوي متعدّد الأبعاد: نانا صلوحة، أم حمودة، جليلة… شخصيات تتنفس، تتصارع، وتتمرد في فضاء سردي يعترف بوجودها الإنساني.

أما الفصل الثاني، فيأخذنا إلى الشاشة، حيث تنتقل المرأة من الحبر إلى الضوء، من المجاز إلى الصورة المتجسّدة. غير أن هذه الصورة، رغم وضوحها البصري، تطرح أسئلة أكثر تعقيدًا. فالفيلم – كما تقترح الكاتبة – ينقل المرأة من فرد مستقل إلى جزء من جماعة، من صوت منفصل إلى صدى باهت. وهنا يكمن الخطر.

الحداثة تُروى، والمحافظة تُصوَّر؟

أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب هو الطرح الصدامي بين القصّة والفيلم. فبينما تنسج القصة خطابًا حداثيًا يناصر حرية المرأة كعنصر فاعل في مشروع التغيير الاجتماعي، يُقدّم الفيلم قراءة محافظة، تجعل من المرأة عبئًا على هذا المشروع. وهو ما يجعلنا نتساءل: من يحرّف الرسالة؟ الكاميرا أم المخرج؟ أم أن الذاكرة الجماعية نفسها تخون النص الأصلي حين يُعاد إنتاجه بصريًا؟

من صورة المرأة إلى صورة المجتمع

هذا العمل ليس مجرد مقارنة تقنية بين وسيطين سرديين. هو، في جوهره، تشريح فكري وثقافي لصورة المرأة بوصفها مرآة للمجتمع نفسه. وعبر هذه المقاربة، تؤكد نجيبة الهمامي أن المرأة ليست كائنًا يُروى عنه، بل ذاتًا تفكّر وتكتب وتنتقد كيف تُقدَّم صورتها. إنه نداء ضمني: دعوا المرأة تكتب عن نفسها، بدل أن تُصوَّر دائمًا من خارجها.

هل استطاعت السينما التونسية أن تنصف النساء كما أنصفتهن الحكايات؟ أم أن الكاميرا، في كثير من الأحيان، وقعت في فخ السلطة الذكورية، حتى وإن لبست رداء الواقعية؟ كتاب الهمامي لا يجيب، بل يتركنا معلّقين في المسافة بين الصورة والصوت، بين المرأة كما نراها، والمرأة كما هي.