فاطمة امرأة في منتصف الثلاثينات، تربّت في شمال غرب تونس وتسكن اليوم في العاصمة، متزوجة ولديها ثلاث بنات. طوال سنوات، احتفظت بصمتها حول تجربة شخصية مؤلمة، تمارسها النساء على الفتيات قبل البلوغ، خوفًا على “شرف العائلة”، واعتقادًا منهن أنهن يحمينه عبر التصفيح

لكن وراء هذا التبرير، تكمن قصة عنف رمزي عميق، حُبس فيه جسد المرأة منذ الطفولة، وترك آثارًا صحية ونفسية واجتماعية، امتدت لتؤثر على هويتها وعلاقتها الزوجية، ولا سيما على حياتها الحميمية

حين شاهدت فاطمة فيلم “زريعة إبليس”، الفيلم الذي عرض العادة في بعدها الشعبي، والسلطة الرمزية داخل العائلة والمجتمع، استعادت فجأة تفاصيل كانت تظنها اندثرت،امرأة تمسك ركبتها الصغيرة. وكلمات مريبة، أغلقت جسدها

هذه العادة المتوارثة في عدة مناطق من تونس ليست مجرد تقليد عابر، بل ممارسة تحمل أبعادًا معقدة تتجاوز الجسد إلى عمق النفس والهوية

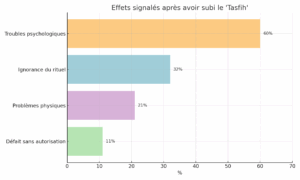

يعتمد هذا التحقيق على شهادات ميدانية، واستبيان شمل 100 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و45 سنة، من خلفيات اجتماعية وجغرافية مختلفة، ويكشف أن 45% منهن خضعن للتصفيح في سن مبكرة. وقد أظهرت البيانات ارتباط هذه الممارسة بتجارب قلق نفسي، اضطراب في العلاقة بالجسد، وصعوبات في الحياة الجنسية والزواجية

بالإضافة إلى تحاليل خبراء في مجالات الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، وعلم الجنس، للكشف عن تأثيرات “التصفيح” على النساء التونسيات، وطرح السؤال الأساسي: كيف يمكن لممارسة قديمة تُقدَّم كحماية، أن تتحوّل إلى قيد ثقيل يصعب التحرر منه

——-

لا يرافق التصفيح في العادة مراسم احتفالية ولا إشعار علني، لكنه غالبًا ما يكون قرارًا عائليًا تتخذه الأم أو الجدة، ويتم تنفيذ هذه الممارسة في كتمان، غالبًا دون علم الطفلة بما سيحدث. تُستدعى المرأة التي تتولى إغلاق الجسد وغالبا تكون إلى المنزل أو إلى أحد الأماكن “المقدسة”، وهناك تُجرى طقوس يغلب عليها الطابع الغامض والشعائري.

“ليلة زواجي، لم نتمكن أنا وزوجي من إتمام العلاقة. كنت خائفة، متشنجة، وكان جسدي يرفض الاقتراب. حينها فقط، تذكّرت جملة قديمة سمعتها وأنا صغيرة: ‘يا دم ركيبتي، سدلي نقيبتي’. كلمات غريبة ومخيفة مازالت ترنّ في أذني. أدركت لاحقًا أنني كنت ‘مصفّحة’ دون علمي، وأن المرأة التي قامت بتصفيحي قد توفيت. لم أعرف حتى كيف أطلب فكّه… كنت أعيش في جسدي وكأني غريبة عنه.”

ما هو التصفيح؟

“التصفيح” أو ما يُعرف في بعض الجهات بـ”الربط”، هو طقس تقليدي تُخضع فيه بعض العائلات بناتها، غالبًا قبل سن البلوغ، لممارسات رمزية تُهدف إلى “إغلاق” أو “تحصين” الجهاز التناسلي، كوسيلة لحمايته من الممارسات الجنسية أو الاغتصاب. تختلف طريقة التصفيح من منطقة لأخرى، لكنها تتقاطع في استحضار رموز دينية وشعبية: ماءو تمرو خيط، وقفل حديد و”مهراس”.

تقول الدكتورة رحمة بن سليمان، أستاذة الأنثروبولوجيا، إن التصفيح هو طقس متجذر في بنية المجتمع التقليدي، قائم على فكرة مركزية الطهارة وربطها بشرف العائلة. وتضيف”هو شكل من أشكال السيطرة على الجسد الأنثوي باسم الحماية، لكنه في الحقيقة تعبير عن

قلق المجتمع الذكوري من جسد المرأة”

في سعينا لفهم تأثير عادة التصفيح على النساء في تونس، اخترنا أن ننطلق من شهاداتهن . لأن الأثرالحقيقي لا يُقاس بالكلام النظري ولا بالتكهنات، بل بما تحمله النساء في أجسادهن وذاكرتهن من وجع، وأسئلة، وتجارب غالبًا ما تُروى لأول مرة

من خلال استبيان شمل 100 امرأة تونسية تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، من 9 ولايات مختلفة، حاولنا تتبع أثر التصفيح على الجانب النفسي، الجسدي، والعلاقات العاطفية، خاصة بعد الزواج.

وقد كشف الاستبيان أن من بين 77 امرأة متزوجة، أكدت 52 منهن أن التصفيح أثر سلبًا على علاقتهن الزوجية، خصوصًا في السنوات الأولى.

تقول رانية (38 عامًا)

“كنت أعيش الألم بدل المتعة. لم أفهم لماذا جسمي يرفض العلاقة. لاحقًا فقط عرفت أني كنت مصفّحة، وأنه كان ينبغي ‘فتح الجسد’ قبل الزواج’.”

تتفق معظم النساء اللواتي خضعن للتصفيح على أن التجربة لا تنتهي بانتهاء الطقس، بل تترك أثرًا طويل الأمد على العلاقة بالجسد، بالنفس، وبالشريك

تعتبر دنيا الوسلاتي، مختصة في علم الجنس، أن تأثير التصفيح لا يقتصر على الألم أو النفور من العلاقة الجنسية، بل يتعدى ذلك إلى اضطرابات جنسية أعمق قد تُلازم المرأة سنوات طويلة بعد الزواج.

تعتبر دنيا الوسلاتي، مختصة في علم الجنس، أن تأثير التصفيح لا يقتصر على الألم أو النفور من العلاقة الجنسية، بل يتعدى ذلك إلى اضطرابات جنسية أعمق قد تُلازم المرأة سنوات طويلة بعد الزواج.

وتوضح أن من بين هذه الاضطرابات ما يُعرف بتقلص عضلات المهبل

وهو انكماش لا إرادي ومؤلم لعضلات المهبل عند محاولة الإيلاج، ما يجعل العلاقة الحميمة مستحيلة أو شديدة الصعوبة

تقول الوسلاتي:

“التصفيح يخلق علاقة معقدة بين المرأة وجسدها، تقوم على الخوف والشعور بالذنب والرقابة. الفتاة التي تنشأ على فكرة أن جسدها ‘مغلق’، وأن عليها أن تحافظ عليه من أي ‘اختراق’، تحمل هذه الرمزية معها إلى سن الزواج. وعندها، لا يستقبل الجسد العلاقة بوصفها لحظة حب وتواصل، بل كتهديد لسلامته.”

وتضيف أن الكثير من النساء اللواتي خضعن للتصفيح، يعانين لاحقًا من اضطرابات في التقبل الجسدي والحميمي، مثل القلق من اللمس، فقدان الرغبة أو اللذة الجنسية، وأحيانًا حالات اكتئاب مرتبطة بالعلاقة الحميمية

وهومايؤكده أمين،39 سنة من أحد المناطق الريفية في الشمال الغربي،حيث كانحاضرا في طفولته على عملية التصفيح لقريبته وأخواته،أمين يروي لنا ماحدث وكيف يعتبر التصفيح انتهاكا ووصما للفتاة

الدرعية :امرأة “قفلت” أجساد الفتيات على مدى عصور

في أحد الأحياء الشعبية، تجلس “الدرعية”، امرأة في السبعينات من عمرها، وقد شابت ملامحها بتجاعيد الزمن وذاكرة طويلة من ممارسة طقس التصفيح. بدأت رحلتها مع هذه العادة منذ سن مبكرة، وتقول بفخر إنها صفّحت أكثر من مئة فتاة خلال مسيرتها. ترى في ما تقوم به خدمة للنساء ووقاية لهن من “الانزلاق”، كما تصفه.

تقول الدرعية

“اليوم البنات ما عادوش يردّو بالهم، أما وقتلي نصفّحها، نعرفها محمية. جسدها مغلوق، لا خوف عليها.”

بالنسبة لها، التصفيح ليس طقسًا شعبيًا فقط، بل مسؤولية ورسالة تورثتها عن النساء الأكبر سنًّا، وهي لا ترى في الأمر أي ضرر، بل على العكس تعتبره نوعًا من الحماية الأخلاقية والدينية.

لكن ما تعتبره الدرعية حماية، تصفه بعض ضحايا التصفيح بأنه تقييد مبكر للحرية الجسدية، وعنف رمزي يُمارس باسم الشرف

رغم أن التصفيح يُمارس بوصفه طقسًا تقليديًا “حاميًا”، فإن آثاره النفسية والقانونية تظل عميقة وخفية في كثير من الأحيان. د. إيناس بن سليم، أخصائية نفسية، توضّح أن التصفيح يترك ندوبًا غير مرئية في شخصية الفتاة منذ الطفولة، حتى في غياب أي تدخل جسدي مباشر. تقول: “الطفلة تُربّى منذ سن مبكرة على أن جسدها خطر، مهدَّد دائمًا، وأن عليها أن تغلقه وتحميه، لا أن تحبه أو تتصالح معه. وهذا يُنتج علاقة مشوّهة بالجسد، مبنية على الخوف والعار والذنب.” وتضيف أن هذا الترسيخ المبكر يتحوّل لاحقًا إلى اضطرابات نفسية وجنسية، من بينها  القلق من العلاقة الحميمة، انعدام الثقة بالنفس، أو حتى رفض الجسد كليًا.

القلق من العلاقة الحميمة، انعدام الثقة بالنفس، أو حتى رفض الجسد كليًا.

أما من الناحية القانونية، فيؤكد أ. عمر الوسلاتي، قاضٍ وأستاذ في القانون، أن التصفيح وإن لم يُذكر صراحة في النصوص القانونية، فإنه يمكن إدراجه ضمن الأفعال المضرّة بالطفل، حسب الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. ويشرح: “حين يُفرض على القاصر طقس يُخلّ بسلامته النفسية أو الجسدية دون وعيه أو موافقته، فإن ذلك يُعتبر تعديًا على حرمة الجسد، وهذا الحق مكفول في الدستور التونسي والمواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل.” لكنه يلفت إلى مفارقة قانونية واجتماعية خطيرة: “العائلات لا ترى في التصفيح أذى، بل حماية. لذلك لا وجود لشكاوى، ولا إثباتات، ولا مساءلة، وهذا ما يجعل ردع هذه الممارسة صعبًا قانونيًا.”

“حين يُفرض على القاصر طقس يُخلّ بسلامته النفسية أو الجسدية دون وعيه أو موافقته، فإن ذلك يُعتبر تعديًا على حرمة الجسد، وهذا الحق مكفول في الدستور التونسي والمواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل.” لكنه يلفت إلى مفارقة قانونية واجتماعية خطيرة: “العائلات لا ترى في التصفيح أذى، بل حماية. لذلك لا وجود لشكاوى، ولا إثباتات، ولا مساءلة، وهذا ما يجعل ردع هذه الممارسة صعبًا قانونيًا.”

من الجسد الأنثوي إلى ممارسة رمزية

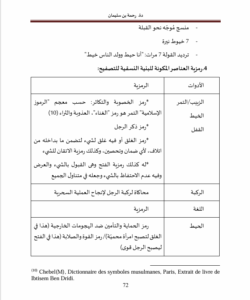

وكما ذكرنا في بداية هذا التحقيق، استحضرت فاطمة تلك الكلمات المهينة والمخيفة التي تُقال أثناء عملية التصفيح: “يا دم ركيبتي، سدلي نقيبتي”، وهي ليست مجرد ألفاظ عشوائية. من خلال العودة إلى دراسة أنجزتها أستاذة الأنثروبولوجيا رحمة بن سليمان، تبيّن أن كل كلمة تُقال خلال هذا الطقس تحمل رمزية دقيقة.

“دم ركيبتي” يُشير إلى أول دم حيض قد ينزل لاحقًا، ويُستدعى بشكل رمزي للسيطرة عليه.”سدلي نقيبتي” ترمز إلى قفل الجسد، حيث تُعتبر “النقيبة” مرادفًا لمكان العذرية، وهو تعبير شعبي عن المهبل.

هذا التفسير يُظهر كيف يتحوّل الخوف من الجسد الأنثوي إلى ممارسة رمزية، تُعيد تشكيل علاقة الطفلة بجسدها وحدوده، في إطار ثقافي يقدّس الشرف على حساب السلامة النفسية والجسدية

وهذا ماتفسره أكثر أستاذة الأنتروبولجيا بن سليمان

رغم حساسية الموضوع، عبر عدد من النساء عن رغبتهن في كسر الصمت حول هذه الممارسة. تقول سامية، 27 سنة: “في طفولتي، كنت أظن أن كل البنات يتعرضن لما

تعرضت له، لكن مع الوقت فهمت أن هناك عنفًا لا يُقال”.

اللافت أن نسبة من النساء اللواتي شاركن في الاستبيان أبدين معارضتهن للممارسة، حتى من بين اللواتي خضعن لها. لكن الصمت الاجتماعي، والخوف من لوم العائلة أو إثارة “العار”، يظلان عائقًا أمام النقاش المفتوح

يامينةوابنتهاامنة خيرمثال لى ذلك

ومن خلال خلاصة بحثنا من استبيان ومقابلات وآراء المختصين والمختصات في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس والقانون والصحة الجنسية، قدموا لنا هذه النصائح لتجاوز أزمة قفل الجسد: كسر الصمت وفتح نقاش مجتمعي علني حول التصفيح وعلاقته بثقافة العار والخوف عبر الإعلام والمدارس والجمعيات، مع ضرورة مساءلته كفعل عنيف رمزي يُمارس باسم الحماية لا مجرد طقس تقليدي. كما أوصوا بإدماج التربية الجنسية في المناهج المدرسية لتعليم الفتيات مبكرًا احترام الجسد، الموافقة، الحدود، والحماية الذاتية، ما يحد من تأثير الطقوس على حياتهن. وتمكين الأمهات والجدات، خصوصًا في المناطق الداخلية، من معلومات حول الآثار النفسية والجسدية للتصفيح، لأن التغيير الحقيقي يبدأ عندما تتوقف النساء عن توريث الألم باسم “الخوف”. على الصعيد القانوني، يجب فتح المجال للمحاسبة عبر إصدار مذكّرات توضيحية تعترف بالتصفيح كشكل من أشكال الإيذاء النفسي والرمزي، مع توفير آليات للتبليغ عنه. كذلك، ينبغي إشراك الفاعلين الدينيين والاجتماعيين لتوضيح أن التصفيح لا سند له في الإسلام ولا حماية شرعية، وكسر الشرعية الرمزية التي تدعمه. وأخيرًا، توفير دعم نفسي للفتيات المتضررات من خلال فضاءات آمنة في المدارس والمراكز الصحية، وإنتاج محتوى فني وثقافي مقاوم ينقل الألم الفردي إلى وعي جماعي يمنح صوتًا مسموعًا للفتيات

نجوى الهمامي